2010年03月08日

まちおこしクラブ篠ノ井が「驥山展」を開催

平成21年度ながのまちづくり活動補助金交付団体の「まちおこしクラブ篠ノ井」は、篠ノ井で「書」によるまちおこし活動を進めております今回その「まちおこしクラブ篠ノ井」の主催で、「驥山展」を開催いたします。

これは、日本書道界の第一人者として初の芸術会員となられ、最も充実した活動期から、長野市名誉市民として終生を篠ノ井で過ごされた書家 川村驥山の「驥山没後40年」を記念して開催するものです。

普段なかなか拝見することのできない、篠ノ井地区の学校や公的機関等にある「驥山の書」を一堂に集めての展示会と、驥山館館長の川村龍洲氏による解説等を予定しておりますので、是非お出かけください。

記

1 日 時 平成22年3月12日(金)から

平成22年3月14日(日)まで

2 会 場 篠ノ井公民館 2階ホール

(問い合わせ)

篠ノ井公民館:292-2121

これは、日本書道界の第一人者として初の芸術会員となられ、最も充実した活動期から、長野市名誉市民として終生を篠ノ井で過ごされた書家 川村驥山の「驥山没後40年」を記念して開催するものです。

普段なかなか拝見することのできない、篠ノ井地区の学校や公的機関等にある「驥山の書」を一堂に集めての展示会と、驥山館館長の川村龍洲氏による解説等を予定しておりますので、是非お出かけください。

記

1 日 時 平成22年3月12日(金)から

平成22年3月14日(日)まで

2 会 場 篠ノ井公民館 2階ホール

(問い合わせ)

篠ノ井公民館:292-2121

2010年03月02日

「麦っ子広場」の学校交流会に行ってきました!

3月2日の火曜日、大豆島小学校にて「麦っ子広場」さんと児童の皆さんとの学校交流会が開催されました。

この交流会は、知的障害を持つ「麦っ子」たちと子どもたちとが、ダンスや合唱の楽しさを分かち合うことで心の交流を図ることを目的に、総合教育の一環として開催されているものです。

朝早くから「麦っ子」たちが一生懸命練習をしています。

コンサートが始まりました。練習の成果でしょうか、ポーズもばっちり決まっています。

今度は児童の皆さんも一緒に踊ります。笑顔が溢れて楽しそうです。

踊りの後には、児童の皆さんからお礼の演奏もありました。

大きな拍手でお見送りを受けました。

「麦っ子広場」さんは、知的障害者と健常者との相互理解と共生を進めるために、この他にも音楽活動や茶道などの例会、地域や学校との交流会を積極的に行っています。

みなさんも「麦っ子」たちの活動を応援してください!

(この活動は「平成21年度ながのまちづくり活動支援事業補助金」を活用しています。)

この交流会は、知的障害を持つ「麦っ子」たちと子どもたちとが、ダンスや合唱の楽しさを分かち合うことで心の交流を図ることを目的に、総合教育の一環として開催されているものです。

朝早くから「麦っ子」たちが一生懸命練習をしています。

コンサートが始まりました。練習の成果でしょうか、ポーズもばっちり決まっています。

今度は児童の皆さんも一緒に踊ります。笑顔が溢れて楽しそうです。

踊りの後には、児童の皆さんからお礼の演奏もありました。

大きな拍手でお見送りを受けました。

「麦っ子広場」さんは、知的障害者と健常者との相互理解と共生を進めるために、この他にも音楽活動や茶道などの例会、地域や学校との交流会を積極的に行っています。

みなさんも「麦っ子」たちの活動を応援してください!

(この活動は「平成21年度ながのまちづくり活動支援事業補助金」を活用しています。)

2010年01月18日

灯明祭りステージ!

長野音楽文化協議会の皆さんか繰り広げる

『ながの門前まち音楽祭2010~灯明祭りステージ~』

が開催されます!

皆さんお楽しみに!

(この活動は、「H21年度ながのまちづくり活動支援事業補助金」を活用しています)

『ながの門前まち音楽祭2010~灯明祭りステージ~』

が開催されます!

皆さんお楽しみに!

(この活動は、「H21年度ながのまちづくり活動支援事業補助金」を活用しています)

2010年01月04日

「山布施地域はたらく女性の会」の蕎麦打ち体験会!

12月20日の日曜日、篠ノ井の山布施公民館にて、「山布施地域はたらく女性の会」さんの蕎麦打ち体験会が開催されました。

さて、美味しい蕎麦を打つには準備段階も大切。今回は二八蕎麦をいただきますので、蕎麦粉と小麦粉と水を秤できちんと計量します。

計量した粉をこね鉢の中で5分以上よくかき混ぜます。これを「水まわし」と言い、蕎麦粉の良い香りが立ち上ってきます。

こね鉢の中で玉に丸めた粉を、打ち粉をした延し板の上で麺棒を使って延ばします。これがまあ疲れること!しかし美味しい蕎麦を食べるためには、ここで手を抜くわけにはいきません。

延ばした粉を折りたたみ、いよいよ包丁を入れます。2ミリを三等分した幅が理想ということですが、太くなったり短くなったり・・・皆さん苦労しています。それでもそれなりな蕎麦の形になってきました。

差し水をしながら、丁度良い固さに茹で上げます。茹で上がったら冷たい水にさらします。

美味しそうな蕎麦が出来上がりました。

ともに奮戦した仲間みんなでいただきまーす!見た目はともかく、自分が打った蕎麦が一番美味しく感じるものです。

「山布施地域はたらく女性の会」さんは、子ども達の安全確保と地域における世代間交流を進めるために、荒廃農地に作物を植えて復元し、収穫された作物を使った講習会や体験会、ひいては菜種オイルの販売まで、様々な活動を行っています。

美味しい蕎麦とともに、地域の方々の元気もいただきました!

(この活動は「平成21年度ながのまちづくり活動支援事業補助金」を活用しています。)

さて、美味しい蕎麦を打つには準備段階も大切。今回は二八蕎麦をいただきますので、蕎麦粉と小麦粉と水を秤できちんと計量します。

計量した粉をこね鉢の中で5分以上よくかき混ぜます。これを「水まわし」と言い、蕎麦粉の良い香りが立ち上ってきます。

こね鉢の中で玉に丸めた粉を、打ち粉をした延し板の上で麺棒を使って延ばします。これがまあ疲れること!しかし美味しい蕎麦を食べるためには、ここで手を抜くわけにはいきません。

延ばした粉を折りたたみ、いよいよ包丁を入れます。2ミリを三等分した幅が理想ということですが、太くなったり短くなったり・・・皆さん苦労しています。それでもそれなりな蕎麦の形になってきました。

差し水をしながら、丁度良い固さに茹で上げます。茹で上がったら冷たい水にさらします。

美味しそうな蕎麦が出来上がりました。

ともに奮戦した仲間みんなでいただきまーす!見た目はともかく、自分が打った蕎麦が一番美味しく感じるものです。

「山布施地域はたらく女性の会」さんは、子ども達の安全確保と地域における世代間交流を進めるために、荒廃農地に作物を植えて復元し、収穫された作物を使った講習会や体験会、ひいては菜種オイルの販売まで、様々な活動を行っています。

美味しい蕎麦とともに、地域の方々の元気もいただきました!

(この活動は「平成21年度ながのまちづくり活動支援事業補助金」を活用しています。)

2009年11月09日

NPO法人 信州アウトドアプロジェクト

11月3日(火)文化の日 10時30分から、NPO法人 信州アウトドアプロジェクト(以下「SOUP」)

主催による「ココロとカラダにいいことプロジェクト」を開催されました。

当初の予定では、戸隠ガールスカウトセンターにて開催予定でしたが、前日の雪により急遽場所を

変更し、SOUPの事務所で行なわれました。

午前中は、アウトドアクッキングです。

何ができるのでしょうか?

まずは、火起こしです。

野菜を切っています。

きのこもたっぷり入ります。

みんな交代で粉をこねています。

次は、伸ばします。

具材をいれて、グツグツ煮込んでいます。

正解は、ぶっこみうどんでした。

カボチャの甘みが程よく出ていて、とってもおいしかったです。

デザートには、ダッチオーブンでじっくり焼いた、焼きりんごをいただきました。

主催による「ココロとカラダにいいことプロジェクト」を開催されました。

当初の予定では、戸隠ガールスカウトセンターにて開催予定でしたが、前日の雪により急遽場所を

変更し、SOUPの事務所で行なわれました。

午前中は、アウトドアクッキングです。

何ができるのでしょうか?

まずは、火起こしです。

野菜を切っています。

きのこもたっぷり入ります。

みんな交代で粉をこねています。

次は、伸ばします。

具材をいれて、グツグツ煮込んでいます。

正解は、ぶっこみうどんでした。

カボチャの甘みが程よく出ていて、とってもおいしかったです。

デザートには、ダッチオーブンでじっくり焼いた、焼きりんごをいただきました。

2009年09月15日

「夢空間松代のまちと心を育てる会」の民話紙芝居!

9月14日の月曜日、松代町の東条児童センターにて、「夢空間松代のまちと心を育てる会」さんの民話紙芝居が開催されました。

この紙芝居は、地域に伝わる民話を収集・保存し、子どもたちに伝えることで、地域全体で民話の里作りを進めようと、清泉女学院短大の協力を得て作成されたものです。

語り部を務める学生さんたちも、作品グループごとの打ち合わせに余念がありません。

心引き込まれる素晴らしい絵に、子どもたちも見入っています。

「夢空間松代のまちと心を育てる会」さんは、松代の自然や歴史・文化や人などの資源を生かして、住んで暮らしやすい、訪れてこころ憩えるまちにしていくことを目指し、この活動のほかにも数多くの取り組みを行っています。

民話紙芝居は、今回披露された4作品を含めて全7作品が完成しており、10月11日の松代藩真田十万石まつりでもお披露目されるとのこと。

皆さんも出かけてみませんか?

(この活動は「平成21年度ながのまちづくり活動支援事業補助金」を活用しています。)

この紙芝居は、地域に伝わる民話を収集・保存し、子どもたちに伝えることで、地域全体で民話の里作りを進めようと、清泉女学院短大の協力を得て作成されたものです。

語り部を務める学生さんたちも、作品グループごとの打ち合わせに余念がありません。

心引き込まれる素晴らしい絵に、子どもたちも見入っています。

「夢空間松代のまちと心を育てる会」さんは、松代の自然や歴史・文化や人などの資源を生かして、住んで暮らしやすい、訪れてこころ憩えるまちにしていくことを目指し、この活動のほかにも数多くの取り組みを行っています。

民話紙芝居は、今回披露された4作品を含めて全7作品が完成しており、10月11日の松代藩真田十万石まつりでもお披露目されるとのこと。

皆さんも出かけてみませんか?

(この活動は「平成21年度ながのまちづくり活動支援事業補助金」を活用しています。)

2009年09月15日

カタクリ林道の会

みなさんは、カタクリの花をご存知ですか?

カタクリは、ユリ科カタクリ属に属し落葉広葉樹林に群生する春を告げる花として知られています。

また、今の片栗粉はジャガイモから作られいますが、昔の片栗粉はカタクリから作られていました。

豊野町川谷にもカタクリの群生地帯があり、そこを一般開放できる体制作りをしようと、地元の人を中心として「カタクリ林道の会」が発足しました。

9月13日(日)カタクリ林道の会、川谷区、豊野自治協議会の合同で整備がおこなれましたので、報告します。

さて、本日の会の作業は、園地の整備です。

まず、木を2から3本束ねます。

土留めとなる杭を打ち、先ほどの木を入れて、地面を均します。

一時間ちょっとで完成しました。みなさん、手馴れていらっしゃいますね。

会が継続的に活動できるように、協力金入れもあります。(写真中央下)

作業を終わった後は一休みしながら、今後の展開について話しました。

これからも、整備を続けていくとのことです。

来年の春、カタクリが咲くのが楽しみです。

(※この活動は『H21年度ながのまちづくり活動支援事業」の補助金を活用しています。 )

カタクリは、ユリ科カタクリ属に属し落葉広葉樹林に群生する春を告げる花として知られています。

また、今の片栗粉はジャガイモから作られいますが、昔の片栗粉はカタクリから作られていました。

豊野町川谷にもカタクリの群生地帯があり、そこを一般開放できる体制作りをしようと、地元の人を中心として「カタクリ林道の会」が発足しました。

9月13日(日)カタクリ林道の会、川谷区、豊野自治協議会の合同で整備がおこなれましたので、報告します。

さて、本日の会の作業は、園地の整備です。

まず、木を2から3本束ねます。

土留めとなる杭を打ち、先ほどの木を入れて、地面を均します。

一時間ちょっとで完成しました。みなさん、手馴れていらっしゃいますね。

会が継続的に活動できるように、協力金入れもあります。(写真中央下)

作業を終わった後は一休みしながら、今後の展開について話しました。

これからも、整備を続けていくとのことです。

来年の春、カタクリが咲くのが楽しみです。

(※この活動は『H21年度ながのまちづくり活動支援事業」の補助金を活用しています。 )

2009年09月08日

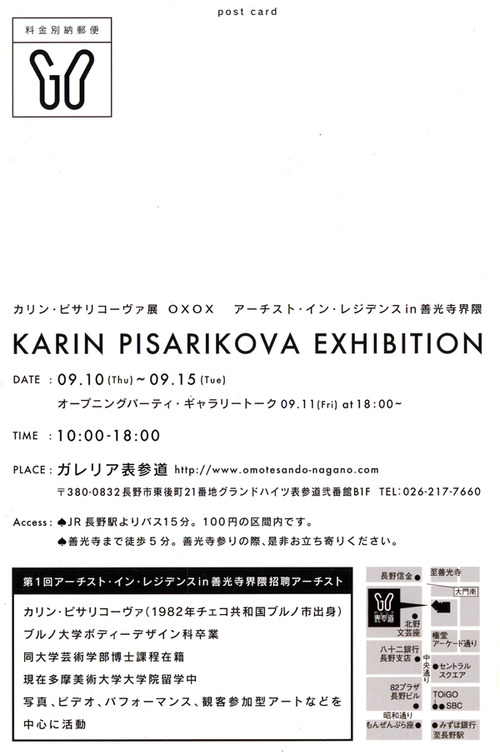

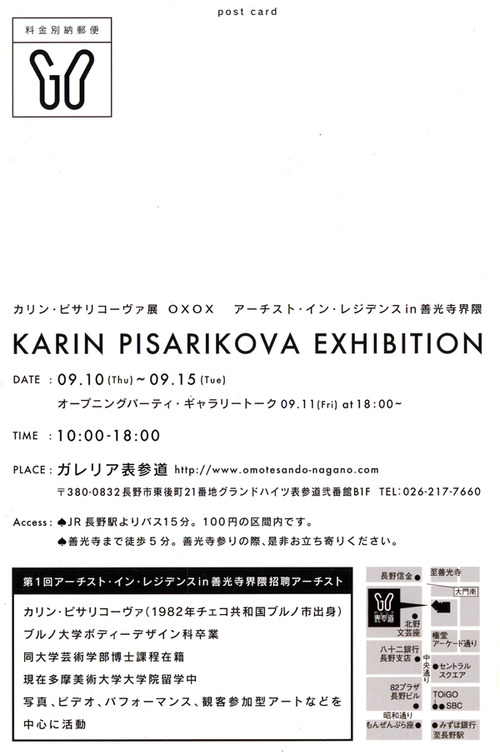

カリン・ピサリコ-ヴァ展のお知らせ

第1回の「アーチスト・イン・レジデンスin善光寺界隈」で

長野市内に滞在したチェコの女流アーチスト、“カリン・ピサリコ-ヴァさん”

の作品をご覧いただけます。

9月11日18時より、オープニングパーティも行われますよ。

皆さんも、善光寺界隈をイメージした作品を、ご覧になって見ませんか!

長野市内に滞在したチェコの女流アーチスト、“カリン・ピサリコ-ヴァさん”

の作品をご覧いただけます。

9月11日18時より、オープニングパーティも行われますよ。

皆さんも、善光寺界隈をイメージした作品を、ご覧になって見ませんか!

2009年08月24日

アーチスト・イン・レジデンスのワークショップ

善光寺界隈にある、シャッターを下ろした店舗を一時的に

借り受け、美術作家に1ヶ月程度居住してもらい、そこで

感じた文化やまちの雰囲気などを、芸術作品に表現し制作する

『アーチスト・イン・レジデンスin善光寺界隈実行委員会』

の、小中学生対象のワークショップに参加してきました。

今回の先生は、チェコから来日した女流アーチストの

“カーリン・ピサリコーウ゛ァさん

外から見た善光寺門前町の芸術文化について、市民対象の

ワークショップが開催され、小中学生8人が参加しました。

まずは、触れることの少ない現代アート等の理解を深めるため、

みんなでセミの羽を使った、イヤリングの制作体験をしました。

アート制作の後は、善光寺の仲見世通りで、観光客や商店の

皆さんに、善光寺界隈で感じることなどについて、ヒアリング

調査に参加しました。

ワークショップによって完成された作品やアーチストの作品は、

大門町界隈の商店等で展示する予定です。

また、9月中旬頃には、新たな外国人アーチスト1名が

居住し、制作にあたります。

ご期待ください!

(※この活動は『H21年度ながのまちづくり活動支援事業」の補助金を

活用しています。

借り受け、美術作家に1ヶ月程度居住してもらい、そこで

感じた文化やまちの雰囲気などを、芸術作品に表現し制作する

『アーチスト・イン・レジデンスin善光寺界隈実行委員会』

の、小中学生対象のワークショップに参加してきました。

今回の先生は、チェコから来日した女流アーチストの

“カーリン・ピサリコーウ゛ァさん

外から見た善光寺門前町の芸術文化について、市民対象の

ワークショップが開催され、小中学生8人が参加しました。

まずは、触れることの少ない現代アート等の理解を深めるため、

みんなでセミの羽を使った、イヤリングの制作体験をしました。

アート制作の後は、善光寺の仲見世通りで、観光客や商店の

皆さんに、善光寺界隈で感じることなどについて、ヒアリング

調査に参加しました。

ワークショップによって完成された作品やアーチストの作品は、

大門町界隈の商店等で展示する予定です。

また、9月中旬頃には、新たな外国人アーチスト1名が

居住し、制作にあたります。

ご期待ください!

(※この活動は『H21年度ながのまちづくり活動支援事業」の補助金を

活用しています。

2009年08月17日

中山間地域の活性化『台ヶ窪ふれあいひろば同志会』

長野市の台ケ窪地区って、ご存知ですか?

この地区は中山間地域で、少子・高齢化地域で

人と人のつながりが薄れ、地域への帰属意識が低下し、

地域のつながり・ふれあい・出会い事が少なくなったことを

憂いた地域の皆さんが、地域の老若男女、地域を離れた人も

つながりを持ちながら地域の活性化を目指すため、

古老から地域の歴史や文化等を尋ねた聞取調査や、

古文書、石仏・ホコラ・仏閣神社等の資料の収集や

取り纏めを行い、後世に地域の歴史を伝えようと記録誌作に

取組んでいます。

また、街道の空地、荒廃地への植樹などの環境美化の推進に

努め、間伐材応用したキノコ栽培にも取組み、地域の方をはじめ、

かつての居住者も集える『ふれあいひろばづくり』にも

取組んでいます。

盆の8月15日には、地域を離れた方も交えた交流会が開かれ

現況の報告が行われました。

この中山間地域の活性化の取組みを応援してください!

(この活動は、「H21年度ながのまちづくり活動支援事業補助金」を

活用しています。)

この地区は中山間地域で、少子・高齢化地域で

人と人のつながりが薄れ、地域への帰属意識が低下し、

地域のつながり・ふれあい・出会い事が少なくなったことを

憂いた地域の皆さんが、地域の老若男女、地域を離れた人も

つながりを持ちながら地域の活性化を目指すため、

古老から地域の歴史や文化等を尋ねた聞取調査や、

古文書、石仏・ホコラ・仏閣神社等の資料の収集や

取り纏めを行い、後世に地域の歴史を伝えようと記録誌作に

取組んでいます。

また、街道の空地、荒廃地への植樹などの環境美化の推進に

努め、間伐材応用したキノコ栽培にも取組み、地域の方をはじめ、

かつての居住者も集える『ふれあいひろばづくり』にも

取組んでいます。

盆の8月15日には、地域を離れた方も交えた交流会が開かれ

現況の報告が行われました。

この中山間地域の活性化の取組みを応援してください!

(この活動は、「H21年度ながのまちづくり活動支援事業補助金」を

活用しています。)

2009年08月13日

“ながの門前まち音楽祭2009”が始まりました!

長野市に住む、音楽愛好家の皆さんの手による

“ながの門前まち音楽祭2009”が始まりました。

オープニングは、JR長野駅のコンコースで

長野二胡楽友会による演奏からで、長野に帰省した

皆さんも立ち止まって聞き入っていらっしゃいました!

詳しいスケジュールは、以下のとおりです。

皆さん、是非ご覧ください!

(この活動は、「H21年度ながのまちづくり活動支援事業」の支援団体によって行われています。)

“ながの門前まち音楽祭2009”が始まりました。

オープニングは、JR長野駅のコンコースで

長野二胡楽友会による演奏からで、長野に帰省した

皆さんも立ち止まって聞き入っていらっしゃいました!

詳しいスケジュールは、以下のとおりです。

皆さん、是非ご覧ください!

(この活動は、「H21年度ながのまちづくり活動支援事業」の支援団体によって行われています。)

2009年08月05日

トヨタ財団主催のシンポジウムのお知らせ!

トヨタ財団主催、当NPOセンターが企画運営するシンポジウムをご案内します。

中山間地域を初めとする地域づくりについて、NPOやボランティアの方はもちろん

地域住民や関係者間の方、ぜひ見聞を広めませんか。きっとヒントになると思います。

このシンポジウムでは、さまざまな資源を豊かに育んできた中山間地域において、

残すべき「貴重な資源」は何かを議論し、それらを地域の活力に結びつけるための、

新たな住民の支え合いや主体的な活動の進展、その持続可能なモデルの構築・

発信への道筋を明らかにすることを目指しています。

“トヨタ財団「地域づくり・つながりづくり・人づくり」シンポジウム(長野)”

http://www.toyotafound.or.jp/00topics/topics01/2009-0724-1611-4.html

日 時:2009年8月8日(土)13:00~17:30(終了後交流会)

場 所:ホテルJALシティ長野

参加費:無料

定 員: 80名(申込み先着順)

◎詳細・申込用紙 こちらの PDF(430KB)ををご覧下さい

ふるってご参加ください!

中山間地域を初めとする地域づくりについて、NPOやボランティアの方はもちろん

地域住民や関係者間の方、ぜひ見聞を広めませんか。きっとヒントになると思います。

このシンポジウムでは、さまざまな資源を豊かに育んできた中山間地域において、

残すべき「貴重な資源」は何かを議論し、それらを地域の活力に結びつけるための、

新たな住民の支え合いや主体的な活動の進展、その持続可能なモデルの構築・

発信への道筋を明らかにすることを目指しています。

“トヨタ財団「地域づくり・つながりづくり・人づくり」シンポジウム(長野)”

http://www.toyotafound.or.jp/00topics/topics01/2009-0724-1611-4.html

日 時:2009年8月8日(土)13:00~17:30(終了後交流会)

場 所:ホテルJALシティ長野

参加費:無料

定 員: 80名(申込み先着順)

◎詳細・申込用紙 こちらの PDF(430KB)ををご覧下さい

ふるってご参加ください!

2009年06月22日

ラベンダーまつり 裾花緑地公園愛護会「白岩の会」

6月20日(土)午後1時30分より、裾花緑地公園「白岩の会」さんが行っている

「ラベンダーまつり」に参加しました。

大勢の皆さんが参加しました。

クラフト作成コーナーも大盛況です。

ラベンダーが一面に咲いて、きれいです。ブログでは、香りをお届けできなくて残念。

会の名前の由来にもなった、「白岩」です。

(この活動は「平成21年度ながのまちづくり活動支援事業補助金」を活用しています。)

「ラベンダーまつり」に参加しました。

大勢の皆さんが参加しました。

クラフト作成コーナーも大盛況です。

ラベンダーが一面に咲いて、きれいです。ブログでは、香りをお届けできなくて残念。

会の名前の由来にもなった、「白岩」です。

(この活動は「平成21年度ながのまちづくり活動支援事業補助金」を活用しています。)

2009年06月17日

「長野レコードクラブ」のSPレコードコンサート!

6月15日の月曜日、篠ノ井公民館にて「長野レコードクラブ」さんの「第6回SPレコードコンサート」が開催されました。

開会の30分以上前から多くの愛好家が集まり、会場は熱気に溢れています。

会場の中央には昭和初期に製造されたボックス型蓄音機と電気蓄音機が「ど~ん」と鎮座!

非常にがっちり作られており、彫刻などの意匠も凝ったものです。もちろん行き届いた手入れがあってこそ!

「長野レコードクラブ」さんは、コンサート活動を通して市民同士の交流を深めることで、地域の安心・安全を向上させる一助とすることを目的に、年に24回ものコンサートや実演会を開催しています。

当日は東海林太郎、淡谷のり子など、戦中戦後の代表的な歌謡曲が8曲演奏されました。また、演奏の途中には皆で声を合わせて合唱する一幕も。

蓄音機が奏でる音楽は、もちろんモノラルで雑音混じりですが、懐かしさとともに現代人が忘れかけている郷愁が浮かんできます。

次回は7月5日の日曜日に、新潟から歌謡研究の先生を招き、年1回の映像コンサートが開催されます。

皆さんも癒されてみませんか?

(この活動は「平成21年度ながのまちづくり活動支援事業補助金」を活用しています。)

開会の30分以上前から多くの愛好家が集まり、会場は熱気に溢れています。

会場の中央には昭和初期に製造されたボックス型蓄音機と電気蓄音機が「ど~ん」と鎮座!

非常にがっちり作られており、彫刻などの意匠も凝ったものです。もちろん行き届いた手入れがあってこそ!

「長野レコードクラブ」さんは、コンサート活動を通して市民同士の交流を深めることで、地域の安心・安全を向上させる一助とすることを目的に、年に24回ものコンサートや実演会を開催しています。

当日は東海林太郎、淡谷のり子など、戦中戦後の代表的な歌謡曲が8曲演奏されました。また、演奏の途中には皆で声を合わせて合唱する一幕も。

蓄音機が奏でる音楽は、もちろんモノラルで雑音混じりですが、懐かしさとともに現代人が忘れかけている郷愁が浮かんできます。

次回は7月5日の日曜日に、新潟から歌謡研究の先生を招き、年1回の映像コンサートが開催されます。

皆さんも癒されてみませんか?

(この活動は「平成21年度ながのまちづくり活動支援事業補助金」を活用しています。)

2009年06月10日

“松代に伝わる民話”を絵本にしよう!

“松代に伝わる民話”を絵本にしよう!

松代は、古代から栄えた町であり、地域には多くの民話が伝わっていますが、

残念ながら、年配の方々は知っていても、子育て世代やその子ども達にはあまり

伝わっていません。

そこで、民話に関心のある方々の協力を得て、地域に伝わる民話を採集し

その保存に努める活動を、『NPO法人 夢空間松代のまちと心を育てる会』の

皆さんによる取組みが始まりました。

また、大変面白いのが『清泉女学院短期大学』の皆さんの協力・連携を得て、

松代町内の伝説や民話が伝わる寺院や石碑などを取材しながら、絵本を

創作しようとしています!

あっちこっちを自転車で移動です!

初めてお聞きするお話に、皆さん真剣です!

こうした「民話の里作り」に取り組みを通し、松代地区全体で地域文化の伝承

に努め、全国に「民話の里松代」を発信します。

皆さんこの活動に期待してください!

(この活動は『H21年度ながのまちづくり活動支援事業補助金』を活用しています)

松代は、古代から栄えた町であり、地域には多くの民話が伝わっていますが、

残念ながら、年配の方々は知っていても、子育て世代やその子ども達にはあまり

伝わっていません。

そこで、民話に関心のある方々の協力を得て、地域に伝わる民話を採集し

その保存に努める活動を、『NPO法人 夢空間松代のまちと心を育てる会』の

皆さんによる取組みが始まりました。

また、大変面白いのが『清泉女学院短期大学』の皆さんの協力・連携を得て、

松代町内の伝説や民話が伝わる寺院や石碑などを取材しながら、絵本を

創作しようとしています!

あっちこっちを自転車で移動です!

初めてお聞きするお話に、皆さん真剣です!

こうした「民話の里作り」に取り組みを通し、松代地区全体で地域文化の伝承

に努め、全国に「民話の里松代」を発信します。

皆さんこの活動に期待してください!

(この活動は『H21年度ながのまちづくり活動支援事業補助金』を活用しています)

2009年06月09日

「元気な信更町花の里」花の植栽祭りに行ってきました!

6月7日の日曜日に「元気な信更町花の里」さんの「花の植栽祭り」が開催され、抜けるような青空のもと、100人以上もの参加者が集まりました。

当日は子どもたちの学校行事と重なり、なんとこれでいつもより参加者が少ないとのこと!地域のエネルギーを感じます。

「元気な信更町花の里」事業とは、花の里づくりを通して地域の連帯を図ることを目的に、1.7haの土地を四季の花や山野草で整備するものです。

当日は800本の苗を植樹するとともに、土づくりやフラワーロードの整備が行われました。また、間伐材で作るベンチやあずま屋も今後設置されるとのこと。

花の植栽祭りは秋にも行われます。皆さんも出かけてみませんか?

(この活動は「平成21年度ながのまちづくり活動支援事業補助金」を活用しています。)

当日は子どもたちの学校行事と重なり、なんとこれでいつもより参加者が少ないとのこと!地域のエネルギーを感じます。

「元気な信更町花の里」事業とは、花の里づくりを通して地域の連帯を図ることを目的に、1.7haの土地を四季の花や山野草で整備するものです。

当日は800本の苗を植樹するとともに、土づくりやフラワーロードの整備が行われました。また、間伐材で作るベンチやあずま屋も今後設置されるとのこと。

花の植栽祭りは秋にも行われます。皆さんも出かけてみませんか?

(この活動は「平成21年度ながのまちづくり活動支援事業補助金」を活用しています。)

2009年05月26日

アーチスト・イン・レジデンスが始まります!

善光寺の門前町として発展してきた長野市も多くの

都市に見られるように、ところどころにシャッターが

降りた店舗が目立つようになってきています。

これらの空き店舗の有効活用し、日本の各所で始まっている

『アーチスト・イン・レジデンス(地域に根ざした居住型芸術制作活動)』

が長野市内で初めて行われます。

この活動は、善光寺界隈の町の活性化及び観光の一助と

なることを目的として、H21年度「ながのまちづくり活動支援事業」

を活用して行われています。

皆さんこの活動を参加・支援してみませんか!

都市に見られるように、ところどころにシャッターが

降りた店舗が目立つようになってきています。

これらの空き店舗の有効活用し、日本の各所で始まっている

『アーチスト・イン・レジデンス(地域に根ざした居住型芸術制作活動)』

が長野市内で初めて行われます。

この活動は、善光寺界隈の町の活性化及び観光の一助と

なることを目的として、H21年度「ながのまちづくり活動支援事業」

を活用して行われています。

皆さんこの活動を参加・支援してみませんか!

2009年05月14日

地域でがんばる人を応援 ~トリビア地図で長野の町を紹介~

長野市の広報番組“ふるさとステーション”で、

『地域でがんばる人を応援 ~トリビア地図で長野の町を紹介~』

が放送されます。

この番組で紹介されるトリビア地図を作成した「NPO生き甲斐文化

研究所」の代表の名手さんは、大阪府出身で定年退職後に、若い頃

からスキーや登山などで訪れていた長野市へIターン。

これまでの生き方を変えることを模索する中で、県の老人大学での

仲間づくりや職業訓練での講座「NPO起業コース」でNPOの基本を

学び、シニアの生き方を提案を一緒に考えることを目指す仲間と生き

甲斐文化研究所を立ち上げ、シニアのための携帯電話講座をはじめ

この番組で紹介される“ながのもんぜん町歩き トリビア地図”を作ら

れました。

長野市の広報番組としては珍しく、地域でがんばる“人”をテーマに

しており、新たな視点で「長野市の中心市街地のまちの魅力、シニア

世代の生き方について」お話を伺っています!

≪収録風景≫

※放送時間は、長野朝日放送(abn)で

平成21年5月16日(土) 17時25分

再放送、 5月23日(土) 〃

皆さん!ぜひご覧ください!新しい生き方を発見します!

『地域でがんばる人を応援 ~トリビア地図で長野の町を紹介~』

が放送されます。

この番組で紹介されるトリビア地図を作成した「NPO生き甲斐文化

研究所」の代表の名手さんは、大阪府出身で定年退職後に、若い頃

からスキーや登山などで訪れていた長野市へIターン。

これまでの生き方を変えることを模索する中で、県の老人大学での

仲間づくりや職業訓練での講座「NPO起業コース」でNPOの基本を

学び、シニアの生き方を提案を一緒に考えることを目指す仲間と生き

甲斐文化研究所を立ち上げ、シニアのための携帯電話講座をはじめ

この番組で紹介される“ながのもんぜん町歩き トリビア地図”を作ら

れました。

長野市の広報番組としては珍しく、地域でがんばる“人”をテーマに

しており、新たな視点で「長野市の中心市街地のまちの魅力、シニア

世代の生き方について」お話を伺っています!

≪収録風景≫

※放送時間は、長野朝日放送(abn)で

平成21年5月16日(土) 17時25分

再放送、 5月23日(土) 〃

皆さん!ぜひご覧ください!新しい生き方を発見します!

2009年04月14日

H21年度ながのまちづくり活動の支援団体が決定しました!

去る、4月12日(日)に、長野市内の勤労者女性

会館「しなの木」で、市民自らが企画・実践する

まちづくり活動を資金面で支援する、平成21年度

「ながのまちづくり活動支援事業」の公開審査会が

開催され、21団体が選出されました!

工夫を凝らした発表が、各団体からありました!

公開審査会の結果については、こちらをご覧ください!

http://www.city.nagano.nagano.jp/upload/1/chiiki_21kekka.pdf

会館「しなの木」で、市民自らが企画・実践する

まちづくり活動を資金面で支援する、平成21年度

「ながのまちづくり活動支援事業」の公開審査会が

開催され、21団体が選出されました!

工夫を凝らした発表が、各団体からありました!

公開審査会の結果については、こちらをご覧ください!

http://www.city.nagano.nagano.jp/upload/1/chiiki_21kekka.pdf

2009年03月06日

NPOと行政の対話フォーラム’09に参加して!

NPOと行政の対話フォーラム’09」に参加してきました。

フォーラムの内容を、ちょっと報告します。

このフォーラムぬは、NPO・研究者・行政など全国から約200名の参加者があり、冒頭の主催者あいさつの中で、日本NPOセンターの山岡義典代表理事は、“『NPO』という言葉は、国の公益法人と区別された市民セクターとして、これまでは『特定非営利活動法人』を指すものととらえられてきた。

しかし、公益法人改革が進む中で、公益法人、さらには他の公共性ある法人、生協などの組合、任意団体まで、広く『非営利組織』ととらえる必要がある。”とのお話があり、まったくそのとおりであると思いました。

NPOと行政が対話し、対等なパートナーシップを組んでいくには、狭い意味でのNPO法人だけではなく、世の中で「公益のため、地域社会のため」という思いで活動しているすべての民間団体が、行政・企業とともに社会の課題を解決し、明るい将来を切り開く主体となるべきであると思います。

鼎談では、、自立支援センターふるさとの会理事の水田惠さん、川崎市長の阿部孝夫さん、前安孫子市長の福嶋浩彦さんの3人が登場され、様々な取り組みが紹介されました。

参加した第2分科会では、NPO法人市民活動情報センター代表理事の今瀬政司さんが、行政とNPOとのかかわりに関する実務的な提案として、“NPO等と行政の『協働契約書』”の提案をされました。

行政とNPOとの契約の形態には「委託」が多いが、現行の委託契約書では、

・事業主体は行政であり、NPOは事業を実施するが権利や主体性は限られ、下請けの立場である。

・NPOへの委託料に対する財・サービスの受益者は委託者としての行政であり、市民は行政を通じて、間接的にそのメリットを享受するような契約形態となっている。

・成果物等の権利(著作権等)が行政のみに帰属するようになっているため、その成果をNPOとして、今後の事業に十分生かせない。

こうした問題点を解決し、行政とNPOとの対等性やパートナーシップを実現するための条項を盛り込んだ、『協働契約書』を導入すべきであると。今後のあり方として、重要な視点の一つとなると思います。

この他、分科会では、三鷹市市民協働センターのセンター長・伊藤千恵子さんからの発表もあり、NPOとの「パートナーシップ協定」や「自治基本条例」、無作為抽出による「市民会議」といった、市民を巻き込んだまちづくりの事例が紹介され、三鷹市のパワーを感じました。

また、特に感銘を受けたのが、行政の立場から見た住民との関係として、安孫子市長時代に議会との間で、根回し抜きのオープンな議論を行ってこられた福嶋浩彦さんのお話でした。

“自立した自治体行政を確立するためには、主権者市民の意思に基づくことが必要である。自治体では、国政と異なり、議員だけでなく、首長も直接公選で選ばれている。地方自治は、選挙だけでなく、首長のリコール、議会の解散、条例制定、監査請求、住民訴訟など、住民が日常的に直接かかわるさまざまな権利が地方自治法上付与されている。 さらに、自治体によっては、自治基本条例が制定されるなど、さらに積極的な参加機会が設けられていることもある。”

“首長が住民との直接対話をすると、議会から「議会軽視だ」と声があがることがあるが、首長も住民から直接公選で選ばれている以上、議会だけでなく住民と直接対話していく責任がある。国政の場合には、内閣が国会に対してのみ責任を負う議院内閣制であるため、内閣が国民との対話を直接行おうとすれば「国会軽視」と言われるかもしれないが。”

国政と比べ、住民との関係の深い地方政治・行政について、制度的な裏付けを挙げており、わかりやすい説明であり、日常生活の中で見失っている社会基盤について、もう一度意識し、見つめな直す必要があるとに気がつきました。

以上、こんな内容でした。

各団体の皆さんのネットワークづくりや社会的意義について、勉強してみるいい機会です。

これからもお知らせしますので、皆さんも参加してみましょう。

フォーラムの内容を、ちょっと報告します。

このフォーラムぬは、NPO・研究者・行政など全国から約200名の参加者があり、冒頭の主催者あいさつの中で、日本NPOセンターの山岡義典代表理事は、“『NPO』という言葉は、国の公益法人と区別された市民セクターとして、これまでは『特定非営利活動法人』を指すものととらえられてきた。

しかし、公益法人改革が進む中で、公益法人、さらには他の公共性ある法人、生協などの組合、任意団体まで、広く『非営利組織』ととらえる必要がある。”とのお話があり、まったくそのとおりであると思いました。

NPOと行政が対話し、対等なパートナーシップを組んでいくには、狭い意味でのNPO法人だけではなく、世の中で「公益のため、地域社会のため」という思いで活動しているすべての民間団体が、行政・企業とともに社会の課題を解決し、明るい将来を切り開く主体となるべきであると思います。

鼎談では、、自立支援センターふるさとの会理事の水田惠さん、川崎市長の阿部孝夫さん、前安孫子市長の福嶋浩彦さんの3人が登場され、様々な取り組みが紹介されました。

参加した第2分科会では、NPO法人市民活動情報センター代表理事の今瀬政司さんが、行政とNPOとのかかわりに関する実務的な提案として、“NPO等と行政の『協働契約書』”の提案をされました。

行政とNPOとの契約の形態には「委託」が多いが、現行の委託契約書では、

・事業主体は行政であり、NPOは事業を実施するが権利や主体性は限られ、下請けの立場である。

・NPOへの委託料に対する財・サービスの受益者は委託者としての行政であり、市民は行政を通じて、間接的にそのメリットを享受するような契約形態となっている。

・成果物等の権利(著作権等)が行政のみに帰属するようになっているため、その成果をNPOとして、今後の事業に十分生かせない。

こうした問題点を解決し、行政とNPOとの対等性やパートナーシップを実現するための条項を盛り込んだ、『協働契約書』を導入すべきであると。今後のあり方として、重要な視点の一つとなると思います。

この他、分科会では、三鷹市市民協働センターのセンター長・伊藤千恵子さんからの発表もあり、NPOとの「パートナーシップ協定」や「自治基本条例」、無作為抽出による「市民会議」といった、市民を巻き込んだまちづくりの事例が紹介され、三鷹市のパワーを感じました。

また、特に感銘を受けたのが、行政の立場から見た住民との関係として、安孫子市長時代に議会との間で、根回し抜きのオープンな議論を行ってこられた福嶋浩彦さんのお話でした。

“自立した自治体行政を確立するためには、主権者市民の意思に基づくことが必要である。自治体では、国政と異なり、議員だけでなく、首長も直接公選で選ばれている。地方自治は、選挙だけでなく、首長のリコール、議会の解散、条例制定、監査請求、住民訴訟など、住民が日常的に直接かかわるさまざまな権利が地方自治法上付与されている。 さらに、自治体によっては、自治基本条例が制定されるなど、さらに積極的な参加機会が設けられていることもある。”

“首長が住民との直接対話をすると、議会から「議会軽視だ」と声があがることがあるが、首長も住民から直接公選で選ばれている以上、議会だけでなく住民と直接対話していく責任がある。国政の場合には、内閣が国会に対してのみ責任を負う議院内閣制であるため、内閣が国民との対話を直接行おうとすれば「国会軽視」と言われるかもしれないが。”

国政と比べ、住民との関係の深い地方政治・行政について、制度的な裏付けを挙げており、わかりやすい説明であり、日常生活の中で見失っている社会基盤について、もう一度意識し、見つめな直す必要があるとに気がつきました。

以上、こんな内容でした。

各団体の皆さんのネットワークづくりや社会的意義について、勉強してみるいい機会です。

これからもお知らせしますので、皆さんも参加してみましょう。

Posted by chiiki at

09:09

│Comments(0)